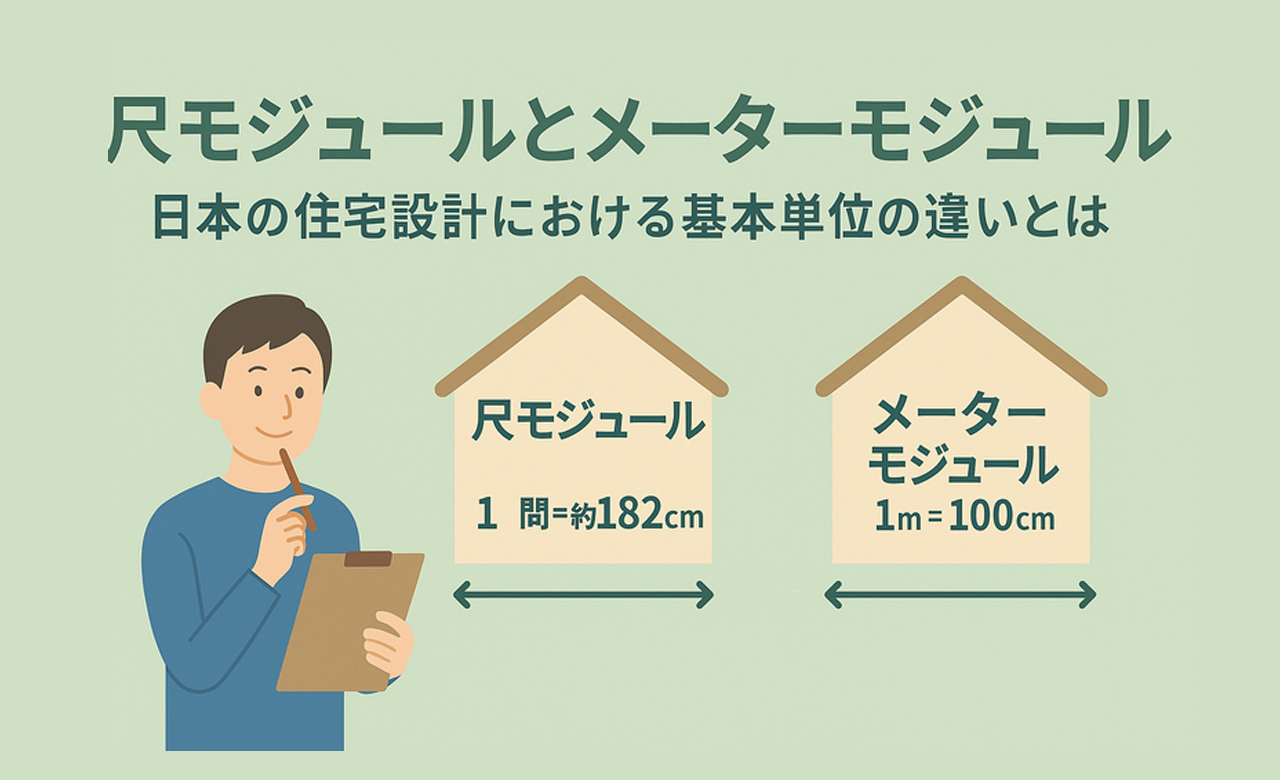

住宅の設計において、建物の寸法や間取りの基準となる「モジュール」は非常に重要な要素です。日本では、伝統的な「尺モジュール」と、現代の国際基準に近い「メーターモジュール」の2種類が使われています。それぞれの特徴を理解しておくと、間取りの取り方や空間の広さ、建築費用の感覚が変わってくることがあります。

本記事では、尺モジュールとメーターモジュールの違い、それぞれのメリット・デメリット、選び方のポイントについて詳しく解説していきます。

尺モジュールとは|日本独自の伝統規格

「尺(しゃく)」は、日本の伝統的な長さの単位で、1尺は約303mm(正確には30.3cm)です。住宅設計で使われる「尺モジュール」は、この尺を基準とした設計手法です。畳の大きさや柱の間隔など、日本家屋の伝統構造にもとづいた考え方が基本になっています。

たとえば、畳1枚のサイズは「京間(955mm×1910mm)」や「江戸間(880mm×1760mm)」などがありますが、いずれも尺モジュールに則ったものです。

特徴

- 柱の芯々(しんしん)寸法が910mmで設計される(=3尺)

- 廊下や階段、トイレなどがややコンパクトになる傾向

- 和室や在来工法に適している

メーターモジュールとは|ゆとりのある現代的設計

一方、「メーターモジュール」は1mを基準に設計された現代的な寸法体系です。国際的なメートル法に則っており、バリアフリー住宅や高齢者向けの住まいにも広く採用されています。

このモジュールでは、柱の芯々寸法が1,000mm(=1m)となり、全体的に広めでゆとりのある空間設計が可能です。

特徴

- 廊下や階段が広くなりやすい(最低寸法でも910mm→1,000mm)

- 家具の配置や生活動線にゆとりが生まれやすい

- 施工コストがやや高くなることもある

それぞれのメリット・デメリット

| 比較項目 | 尺モジュール | メーターモジュール |

|---|---|---|

| 廊下や階段の幅 | 狭め(910mm) | ゆとりあり(1,000mm) |

| 建材の規格 | 日本建材メーカーに最適化 | 海外製品との親和性が高い |

| 建築コスト | やや抑えやすい | 建坪が増えるため高くなる傾向 |

| 居住空間の広さ | 空間効率がよい | 面積がやや広めに必要 |

| 適した住宅 | 和風住宅や在来工法 | バリアフリー住宅、モダン住宅 |

モジュールの違いが生活に与える影響

設計段階ではあまり意識されないこともありますが、モジュールの違いは生活に大きな影響を与えます。

空間の広さ

廊下の幅が10cm違うだけでも、車椅子の通行やすれ違いの快適さに差が出てきます。

間取りの取り方

同じ「3LDK」でもモジュールの違いで、部屋の広さや収納の取りやすさが変わります。

リフォーム時の制約

メーターモジュールで設計された住宅は、後のリフォームでバリアフリー化しやすいというメリットがあります。

どちらを選ぶべきか?選択のポイント

どちらのモジュールが優れているというわけではなく、生活スタイルや予算、住宅の目的によって最適な選択は変わります。

尺モジュールが向いているケース

- 建築コストを抑えたい

- 和風の設計や在来工法を希望している

- 土地がコンパクトで延床面積を抑えたい

メーターモジュールが向いているケース

- 高齢者や子育て世帯でゆとりある動線を重視したい

- バリアフリーに対応したい

- 現代的な間取り・設備を導入したい

まとめ

尺モジュールとメーターモジュールは、それぞれに長所と短所があります。建てたい家のスタイルや暮らし方に合わせて、モジュールを意識して設計することで、より快適な住まいを実現できます。

住宅メーカーや設計士と相談する際には、モジュールの違いについてもしっかり確認しておくと安心です。